“1984” di Orwell rappresentato per gli studenti del Planck

Il Grande Fratello non invecchia. Si aggiorna. È bastato che si spegnessero le luci del Teatro Sant’Anna, giovedì 22 gennaio, per capire che la distopia raccontata da Orwell nel romanzo “1984” non è mai stata così vicina a noi, né così HD. Nella produzione in lingua inglese di Palkettostage, la polvere è stata spazzata via per lasciare posto ai pixel. Passare dal quaderno alla videocamera non è stata solo una scelta dettata dalla necessità di esternare i pensieri del protagonista (impossibile a teatro con carta e penna, efficace invece con voce e schermo) ma è stata una vera e propria mossa vincente che ha reso la storia di Orwell meno “1984” e più “2026”.

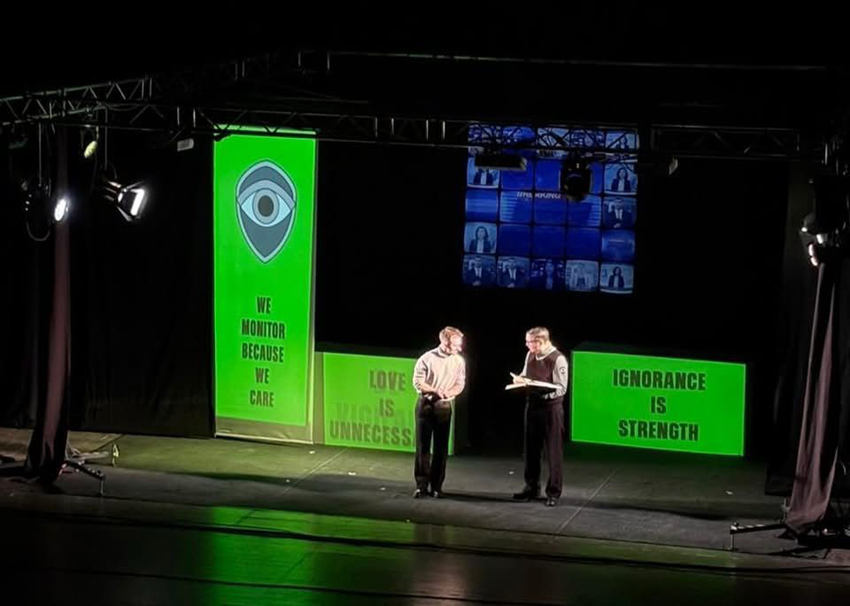

Ma se la videocamera era l’occhio del singolo, i tre imponenti teli che dominavano il palco erano la voce del padrone. Una scenografia essenziale trasformata in una gabbia multimediale: su quei drappi bianchi, gli slogan del Partito non venivano semplicemente mostrati, ma proiettati in modo incisivo sulla platea. L’apice di questa aggressione sensoriale si è toccato con i ‘Due Minuti d’Odio’: un bombardamento visivo sincronizzato che ha reso l’isteria collettiva non un concetto astratto da recitare, ma una sensazione fisica, fastidiosa e assordante, che ha investito anche noi seduti in poltrona.

Va detto, comunque, che lo spettacolo non è stato esente da difetti. A voler essere pignoli, l’allineamento dei teli talvolta vacillava e la qualità delle grafiche non era sempre impeccabile. Lo stesso spazio scenico, ridotto e popolato da oggetti di scena minimi, seppur maneggiati durante i cambi con rapidità chirurgica, poteva sembrare a tratti troppo angusto. Tuttavia, persino questi limiti tecnici hanno finito paradossalmente per servire la narrazione: quella ristrettezza fisica, schiacciata dalla mole ingombrante degli schermi, non ha fatto altro che accentuare la sensazione di soffocamento. Non c’era aria, non c’era spazio di manovra: una “chiusura” perfetta per sentirsi davvero tra le grinfie del Grande Fratello.

Fortunatamente, dove la tecnica ha mostrato qualche incertezza, il fattore umano è stato ineccepibile. Gli attori hanno saputo calarsi nei personaggi in modo impeccabile; tra di loro c’era una sintonia palpabile che ha contribuito enormemente a farci godere l’opera, rendendo viva la disperazione di Winston e la vitalità di Julia nonostante la barriera linguistica.

Eppure, il vero colpo di stato di questa regia non è stato tecnologico, ma emotivo. Chi conosce la spietata discesa agli inferi scritta da Orwell, si aspettava il gelo finale del ‘Chestnut Tree Café’, il luogo dove l’amore muore e vince il sistema. Invece, lo spettacolo ci ha servito un’eresia meravigliosa. Nella scena finale al bar, ritrovando Winston e Julia ancora capaci di parlarsi, abbiamo intravisto quello che il libro ci nega: uno spiraglio. Non un lieto fine hollywoodiano, ma una resistenza silenziosa. Una scelta coraggiosa? Forse. Ma in un mondo che somiglia sempre più all’Oceania forse avevamo bisogno proprio di questo: uscire da teatro non con la certezza della sconfitta, ma con il dubbio che, anche nel 2026, l’umanità possa essere un errore nel sistema impossibile da correggere.

Gian Maria Vilotta classe 5 A Informatica Max Planck