Il collasso gravitazionale e le supernove

«Una stella è un gioiello di riciclaggio!» (Tomaso Belloni)

Anche le stelle muoiono. O meglio, il ciclo della loro esistenza può terminare in una serie di differenti modalità. Ad esempio, una stella può lentamente implodere su sé stessa dopo aver “vissuto” splendendo per milioni o addirittura miliardi di anni; oppure, in casi particolari, la sua fine avviene in una violentissima esplosione, attraverso la quale le stelle più grandi e più massive si disintegrano per poi, in un certo senso, rinascere.

Consideriamo, prima di tutto, come “funziona” una stella. Qualsiasi stella è un immenso agglomerato luminoso di gas, prevalentemente idrogeno (H) ed elio (He), che per effetto della forza gravitazionale si condensano da nubi di polveri e materia interstellare. In seguito, se all’interno della massa in formazione cominciano a verificarsi reazioni di fusione nucleare (la massa si trasforma in energia), si ha la nascita di una protostella che brucerà gas, e quindi splenderà emanando incommensurabili quantità di energia e di luce, nel corso dei seguenti milioni o miliardi di anni. Le stelle alla fine della loro esistenza vanno incontro al collasso gravitazionale, un processo fisico nel quale una stella di notevoli dimensioni raggiunge il compimento della propria evoluzione, dovuto a una fase di squilibrio finale tra due forze enormi, la pressione di radiazione (agente dall’interno della stella verso l’esterno) e l’attrazione gravitazionale (diretta verso l’interno).

Normalmente, nel lungo percorso che costituisce l’esistenza di una stella, le due pressioni si equilibrano, ma quando l’astro è sul punto di esaurire la propria riserva di combustibile (una fase in cui è entrata, ad esempio Thuban, la stella principale della costellazione del Dragone) attraverso i processi di fusione nucleare che avvengono al suo interno, viene di colpo a prevalere la pressione centripeta. A questo punto, ciò che accade durante la contrazione della stella dipende essenzialmente dalla sua massa: se essa è minore di 1,4 masse solari (non raggiunge quindi il cosiddetto limite di Chandrasekhar, dal nome dello studioso anglo-indiano Subrahmanyan Chandrasekhar, che lo ipotizzò), la contrazione viene arrestata dall’aumento della pressione interna quando raggiunge una densità centrale di 10 g⁶ per centimetro cubo. In questo caso la stella diviene una nana bianca, molto piccola (il raggio tipico di una nana bianca potrebbe misurare anche soltanto 10 km) e difficilmente visibile anche con telescopi potenti. È la sorte che con ogni probabilità attende il nostro Sole, attualmente giunto nella fase di stella in sequenza principale, ovvero nella sua “mezza età”, essendosi formato circa cinque miliardi di anni fa.

L’origine della nostra stella (e di alcuni pianeti che attorno ad essa orbitano, come i “giganti gassosi” Giove, Saturno, Urano e Nettuno), come quella di molte altre, deriverebbe da polveri cosmiche condensatesi per effetto gravitazionale che hanno poi cominciato a bruciare vari tipi di gas e metalli (come accennato, dall’idrogeno all’elio, fino al ferro) attraverso processi di fusione nucleare, formando il nucleo stellare. Oltre ad essere una stella in sequenza principale, il Sole è attualmente una stella di tipo G secondo la classificazione in base alla sua temperatura superficiale. Detta temperatura raggiunge circa 5000-6000 gradi Kelvin (scala termodinamica che, a differenza della scala Celsius e della Fahrenheit, viene ritenuta con maggiori fondamenti teorici per misurare una temperatura assoluta). Dati notevoli, ma non eccezionali: considerate che nel caso delle cosiddette stelle di Wolf-Rayet (categoria alla quale appartiene per esempio la Stella di Merrill o WF124, visibile nella costellazione boreale della Freccia), abbiamo stelle molto più massicce del Sole, molto evolute e molto calde, e che possono raggiungere dai circa quarantamila ai circa duecentomila gradi Kelvin di temperatura superficiale!

Infine, per la classificazione in base alle dimensioni stellari, il nostro Sole, per quanto possa suonare bizzarro, è una stella nana. Infatti, con il suo milione e quattrocentomila chilometri di diametro, il Sole non può competere con le dimensioni e la massa di stelle gigantesche come Betelgeuse (stella principale della costellazione di Orione), Antares (nello Scorpione), Aldebaran (nel Toro) o Mira Ceti nella costellazione della Balena, il cui diametro toccherebbe i 700 milioni di chilometri (per non parlare dei casi di stelle ipergiganti come VY Canis Majoris, nel Cane Maggiore, che raggiungerebbe dimensioni ancora più vaste e spaventose…).

In alcuni casi di collasso gravitazionale terminale, una stella può contrarsi ulteriormente, trasformandosi in una pulsar, ovvero un tipo di stella molto piccola, costituita da sole particelle di neutroni e in rapidissima rotazione su sé stessa (tutte le pulsar sono stelle di neutroni, ma non tutte le stelle di neutroni rientrano nella categoria di pulsar). Questa tipica rotazione a velocità incredibili produce delle potenti vibrazioni ritmiche percepibili dai radiotelescopi, che hanno reso possibile, dagli anni Sessanta in poi, la scoperta e la classificazione di numerose pulsar nei dintorni del Sole e in zone molto più remote della nostra galassia.

Se invece la stella è più massiva, dopo il collasso gravitazionale il suo nucleo è soggetto ad una densità tale da innescare violenti processi nucleari che provocano un’esplosione di dimensioni vastissime, con onde d’urto spinte all’esterno ad una velocità vicina a quella della luce (che, ricordiamo, raggiunge all’incirca i trecentomila chilometri al secondo): tale spaventoso processo è l’esplosione di una supernova.

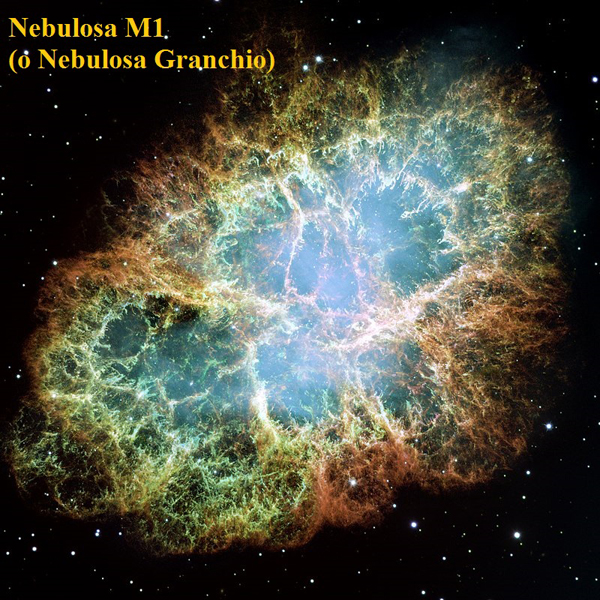

Uno tra i più noti esempi di supernova è quella avvistata in tutto il mondo nel 1054 nella costellazione del Toro, e che ha lasciato come imponente traccia la famosa Nebulosa Granchio, osservata da John Bevis nel 1731 e classificata come “Ammasso M1” da Charles Messier (che nel 1774 stilò il suo famoso elenco di oggetti stellari, ancora oggi valido). Il nucleo della Nebulosa è costituito proprio da una pulsar che rappresenta lo stadio finale della stella precedente, esplosa in forma di supernova a circa 6500 anni-luce dal nostro Sistema Solare (e quindi circa 6500 anni fa, per apparire visibile, a causa delle distanze astronomiche, soltanto nel Medioevo; ricordiamo che un anno-luce corrisponde alla distanza percorsa da una particella di luce nel corso di un anno giuliano terrestre, il che equivale a più di nove trilioni di chilometri).

Come dimostra il caso della Nebulosa Granchio e della pulsar attiva al suo interno, attraverso l’immensa esplosione di una supernova l’intera massa di una stella, tranne il suo nucleo più centrale, viene scagliata e dispersa nello spazio.

Le supernove, quindi, non sono affatto stelle nuove, bensì molto antiche che ci appaiono nella forma immediatamente successiva al collasso gravitazionale (e dunque alla loro “morte”). Per renderci conto della potenza immensa di queste esplosioni astronomiche, si stima che alcune supernove, come hanno sostenuto studiosi tra i quali Steven Weinberg, sono in grado di sprigionare in poco tempo (ad esempio, un periodo proporzionale a pochi giorni terrestri) la stessa quantità di energia prodotta dal nostro Sole in miliardi di anni…

La storia dello studio astrofisico delle supernove comincia all’inizio degli anni Venti del Novecento, con le ricerche di Fritz Zwicky (1898-1974), eccentrico astronomo svizzero ricordato anche per essere stato il primo a ipotizzare l’esistenza delle stelle di neutroni, della cosiddetta “materia oscura” che costituirebbe circa il 30 % dell’universo attuale, e che fu anche uno degli storici detrattori della nota teoria cosmologica del “Big Bang”, attualmente ufficiale ma non per questo universalmente accettata.

Nel 1921 Edwin P. Hubble, lo scopritore dell’esistenza di altre galassie oltre alla Via Lattea, determina che le supernove possono, naturalmente, essere un fenomeno che si verifica continuamente anche in altre galassie, come è stato effettivamente osservato.

Nei paraggi del nostro Sistema Solare si conoscono circa una decina di stelle che con ogni probabilità termineranno il loro ciclo esplodendo come supernove, ad esempio Miaplacidus o Beta Carinae, la seconda stella principale della costellazione della Carena (visibile nel cielo dell’emisfero australe). Distante da noi circa 113 anni-luce, Beta Carinae vanta una massa che potrebbe portarla a generare un buco nero, ovvero uno dei fenomeni più studiati, e ciononostante più misteriosi per l’astrofisica contemporanea.

In parole molto povere, un buco nero sarebbe un punto dello spazio-tempo solitamente generato dall’esplosione di una stella particolarmente grande e massiva, che genera in tutta l’area circostante un campo gravitazionale talmente elevato da impedire la fuga non solo di qualsiasi oggetto celeste, ma della stessa luce.

Anche la citata Betelgeuse, supergigante rossa distante dalla Terra circa 500 anni luce che illumina con il suo fulgore rosso-arancione le notti invernali del nostro cielo boreale (e le notti estive del cielo australe), dovrebbe andare incontro all’oscura trasformazione in un buco nero, all’incirca tra mezzo milione di anni. Questo, previa una sua esplosione in forma di supernova, prima o poi (gli studiosi non sono concordi sulla collocazione temporale del fenomeno, ma qualche futura generazione potrà di sicuro godere di questo spettacolo).

Le ultime supernove esplose nella nostra galassia risalgono ormai a qualche secolo fa, agli albori dell’era moderna. Furono quella notata nel 1572 da Tyco Brahe (primo astronomo moderno a osservare e segnalare una supernova) nella costellazione circumpolare di Cassiopea, e quella esplosa nel 1604 nell’Ofiuco, che catturò l’attenzione di Keplero e di Galileo (pochi anni prima che quest’ultimo puntasse il suo cannocchiale verso il cielo), oltre che di astronomi di corte cinesi e coreani.

Si ritiene però che la radiosorgente Cassiopeia A, nella succitata costellazione, sia dovuta a una supernova più recente. In epoca contemporanea sono state osservate comunque migliaia di supernove, ma, come accennato, tutte appartenenti ad altre galassie più o meno lontane dalla nostra.

Casi a distanze relativamente “vicine”, sono ad esempio quelli della supernova 1987A osservata (a 168.000 anni-luce!) nel febbraio ’87 nella Grande Nube di Magellano (la nota galassia, scoperta appunto da Ferdinando Magellano nella sua lunga navigazione nei mari del Sud, lontanamente visibile ad occhio nudo nella costellazione del Dorado); oppure, andando ancora più in là, la SN1994 Virgo, avvistata nella galassia NGC4526 visibile nella costellazione della Vergine e distante dal nostro Sole circa 55 milioni di anni-luce.

Non va dimenticata, ovviamente, la supernova NGC4374, scoperta nell’omonima galassia osservabile tra la Vergine e la Chioma di Berenice.

La supernova in questione venne avvistata e fotografata nel maggio 1957 dall’Osservatorio astrofisico di Asiago. Responsabile della scoperta fu il professor Giuliano Romano (1923-2013), eminente astronomo trevigiano che fu docente di fisica e cosmologia all’Università di Padova e al collegio Pio X. Fondatore, inoltre, della Associazione Astrofili Trevigiani, Giuliano Romano portò con sé nella tomba una delle più grandi soddisfazioni che possono accadere nella vita di un astronomo: la scoperta di una nuova stella.

Jari Padoan