Cosa sappiamo, allo stato delle attuali conoscenze astronomiche, sulla struttura del sistema solare? Ovvero, di questa grande famiglia spaziale a cui appartiene la Terra e gli altri pianeti e satelliti che rappresentano i nostri “vicini di casa”?

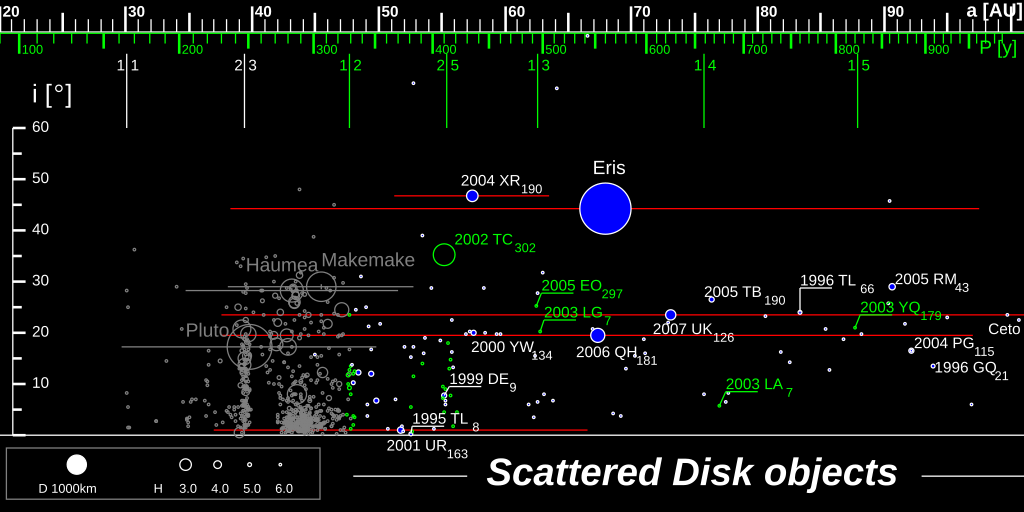

In ordine di distanza dal Sole (la “nostra” stella che, che da solo, con il suo abbondante milione di km di diametro, possiede quasi il 99% della massa di tutto il sistema), gli otto pianeti propriamente detti sono: i pianeti interni rocciosi ovvero Mercurio, Venere, Terra, Marte, e gli esterni e gassosi Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Abbiamo però anche una serie di pianeti nani, tra i quali Cerere, situato nella fascia principale degli asteroidi estesa tra Marte e Giove; Plutone (il cui status di pianeta, pianeta nano o planetoide è stato molto dibattuto), situato oltre Nettuno e periodicamente rientrante nell’orbita nettuniana; Haumea, Makemake, Orcus orbitanti nella lontana fascia di Edgewoth-Kuiper, fino a Eris, Sedna e Gonggong, localizzati nella regione più periferica, il cosiddetto disco diffuso.

I pianeti nani sono anche detti, meno comunemente, «plutoidi», poiché la loro tipologia geologica è paragonabile a quella di Plutone: pianeti rocciosi molto piccoli la cui orbita è situata molto lontano dal Sole.

I pianeti nani fanno parte dei numerosissimi corpi celesti minori del sistema solare, una categoria che comprende gli asteroidi, in gran parte divisi in due cinture asteroidali ovvero la citata fascia principale (a sua volta suddivisa in grandi formazioni di asteroidi, le cui principali sono i Greci, i Troiani e i Centauri) e la fascia di Edgeworth-Kuiper; le comete, prevalentemente situate in quest’ultima e nell’ipotetica nube di Oort; i meteoridi e la stessa polvere interplanetaria, che costituiscono il restante 0,14% del sistema.

Infine, l’intero sistema solare è permeato dal vento solare, un flusso di plasma originato dall’espansione continua della corona solare; detto vento solare costituisce una bolla nello spazio tra il Sole e i corpi del sistema detta eliosfera, che si estende fino a oltre la metà del disco diffuso.

Ma se ci concentriamo sui confini di questo grande conglomerato di pianeti, satelliti, asteroidi e comete, dove finisce veramente il sistema solare? E cosa sapevano i nostri antenati di questi confini, che a noi oggi appaiono immensamente più vasti?

Già nell’antica Grecia ci si poneva questo problema, se consideriamo l’esistenza di rappresentazioni del sistema solare allora conosciuto, come la cosiddetta macchina di Antikytera, uno strumento risalente a un periodo tra il II e il I secolo avanti Cristo e ripescato nel Mar Egeo nel 1900.

Attualmente conservata al Museo Archeologico Nazionale ad Atene, la macchina di Antikytera si può considerare un antico e sofisticato planetario basato su un modello di sistema solare geocentrico (il più diffuso, ma non l’unico, nelle visioni cosmologiche delle culture antiche, poi definitivamente sorpassato in età moderna grazie agli studi di Copernico, Keplero e Galileo), ovvero un sistema la cui posizione centrale è occupata non dal Sole ma dal nostro pianeta.

Gli ingranaggi della macchina rappresentavano infatti i sette pianeti conosciuti dall’uomo antico, da Mercurio a Saturno (più il Sole e la Luna), ovvero i corpi celesti del sistema solare da sempre visibili, ad occhio nudo, nei cieli terrestri. Uno strumento come la macchina di Antikytera rimane quindi una grande indicazione a noi pervenuta su come l’umanità antica studiasse da sempre le caratteristiche e le dinamiche della propria “casa” celeste.

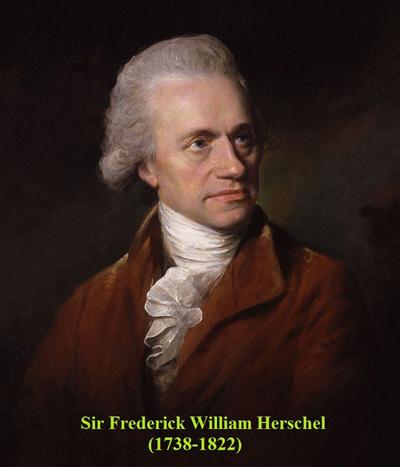

Facciamo ora un salto di molti secoli. Il 13 marzo 1781 l’astronomo anglo-tedesco Whilelm (o William) Herschel scopre il pianeta Urano, scambiandolo inizialmente per una cometa, grazie all’uso di un grande telescopio. In un colpo solo, grazie alla storica scoperta di Herschel, i confini del sistema solare si allargano notevolmente: la posizione di Urano si calcola a circa 20 Unità Astronomiche dalla Terra (una U. A., oppure A. U. secondo la dicitura inglese, corrisponde ai circa 150 milioni di chilometri che la Terra raggiunge all’afelio, ovvero il punto orbitale di massima lontananza che un pianeta può raggiungere dal Sole). Urano, quindi, dista dal Sole il doppio della distanza di Saturno, che orbita appunto a 10 U. A. dalla nostra stella (all’incirca un miliardo di km).

Vent’anni dopo, nel 1801, l’italiano Giuseppe Piazzi scopre l’esistenza di Cerere, primo asteroide avvistato al telescopio nello spazio tra Marte e Giove. Piazzi, intento alla ricerca di eventuali pianeti sconosciuti proprio tra Marte (ultimo dei cosiddetti pianeti interni) e Giove (che alla distanza di circa 700 milioni di km dal Sole si posiziona come il primo dei pianeti esterni), aveva seguito la cosiddetta legge di Titius-Bode, coniata nel XVIII secolo dagli astronomi tedeschi Johann Daniel Titius e Johann Elert Bode.

In teoria, scegliendo un numero naturale N, secondo la sequenza 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96 e via raddoppiando, si deducono distanze in U. A. che corrisponderebbero, molto approssimativamente, alla presenza di un pianeta nel sistema solare, perlomeno fino a Urano: ad esempio, 0,39 U. A. dal Sole è la distanza occupata dall’orbita media di Mercurio, 0,72 U. A. quella di Venere e via di seguito.

Il problema della legge Titius-Bode è però quello di essere una legge empirica (basata quindi su osservazioni e deduzioni), e non una legge fisico-matematica (basata su una causa e un effetto verificabili).

Tra Marte e Giove, alla distanza di circa 2,15 / 3 U. A. dal Sole, avrebbe quindi dovuto trovarsi un altro pianeta, che peraltro non sarebbe stato visibile ad occhio nudo: oggi sappiamo che non è così, poiché quella zona del sistema solare è occupata dalla celebre fascia principale di asteroidi, ai quali appartiene Cerere (in seguito classificato come pianeta nano). Infatti, sulla scia della scoperta di Piazzi, nel 1802 Heinrich Olbers, medico, fisico e astronomo amatoriale noto anche per il celebre “paradosso di Olbers” e per la scoperta di ben sei comete, scopre altri asteroidi ovvero Pallade e Vesta, che orbitano assieme a miliardi di altri nella fascia principale.

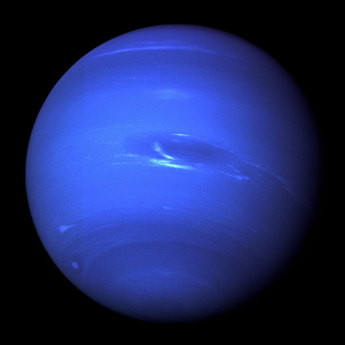

Il 1846 è invece l’anno che nella storia dell’astronomia segna la scoperta di Nettuno, grazie a Urbain Le Verrier, John Couch Adams e Johann Gottfried Gall. Nell’estate del 1846 il francese Le Verrier e l’inglese Adams avevano postulato l’esistenza del pianeta oltre l’orbita di Urano, facendo calcoli alla scrivania (indipendentemente l’uno dall’altro, e sbagliando di poco le distanze). L’orbita di Urano suggeriva infatti la presenza massiccia di “qualcun altro”, molto aldilà di essa; l’osservazione di Gauss al telescopio dell’Osservatorio di Berlino, il 23 settembre, confermò l’esistenza dell’ottavo pianeta del sistema solare.

La scoperta di Nettuno tramite calcoli di meccanica celeste ha quindi segnato una data epocale e una nuova via alla ricerca planetaria: ci si rese conto che, seguendo le leggi della fisica e facendo calcoli (anche utilizzando le allora più recenti tecniche matematiche, come le curve di Gauss), era possibile ipotizzare e verificare l’esistenza di eventuali pianeti. Oltre a ciò, l’astronomia ottocentesca viene arricchita da due grandi novità: lo studio delle perturbazioni orbitali, come si è visto, e la fotografia celeste, della quale un grande pioniere fu John Herschel, figlio di William.

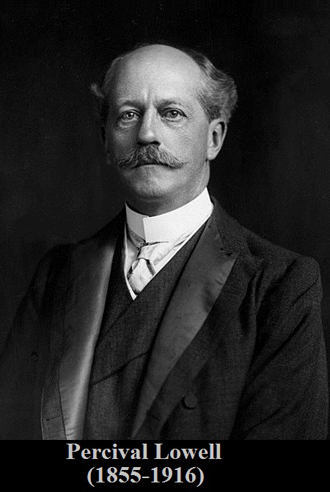

Fu all’inizio del Ventesimo secolo, nel 1915, che l’astronomo statunitense Percival Lowell ipotizzò la presenza di un nono pianeta aldilà di Nettuno.

Lowell, oltre ad essere celebre come studioso di cultura giapponese sulla quale scrisse vari testi, si specializza nell’osservazione di Marte (anche grazie agli studi del francese Camille Flammarion, che pubblica Le Planète Mars nel 1892) e dedica gli ultimi anni della sua vita alla ricerca del possibile nuovo pianeta, che battezza temporaneamente col suggestivo nome di Pianeta X. Lowell riuscì effettivamente a indicare la probabile orbita e le caratteristiche principali del pianeta, ma morì nel 1916 senza riuscire a provarne la presenza. Questo avverrà nel 1930 grazie a Clyde W. Tombaugh, all’epoca ventiquattrenne, che grazie al suo astrografo (un telescopio costruito e utilizzato per ottenere fotografie spaziali) conferma l’esistenza di Plutone, congiunto nella costellazione dei Gemelli.

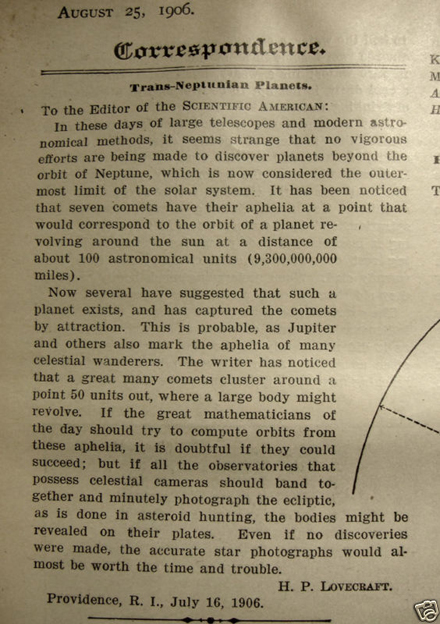

L’importanza degli studi di Lowell venne riconosciuta introducendo in astronomia il glifo di Plutone che ricorda le iniziali “PL”, ma va ricordato che nell’estate del 1906 la stessa teoria di un pianeta trans-nettuniano venne segnalata al prestigioso periodico Scientific American da un giovanissimo astronomo dilettante.

Si trattava, nientemeno, che di un sedicenne chiamato Howard Phillips Lovecraft, futuro grande scrittore di narrativa dell’orrore oggi ricordato soprattutto per il celebre “Ciclo di Cthulhu”. E proprio nei suoi racconti dedicati ai Grandi Antichi, le innominabili entità provenienti da remoti e sconosciuti angoli dell’universo, Lovecraft parla del pianeta Yuggoth. Il pianeta è sito ai confini del sistema solare e sfruttato come avamposto relativamente vicino alla Terra da parte di mostruosi esseri interplanetari, come si narra nel racconto Colui che sussurrava nelle tenebre scritto non casualmente nel 1930. Yuggoth, infatti, altro non è che la versione “lovecraftiana” di Plutone, un pianeta che l’autore sentiva in qualche modo un po’ “suo”, avendo avanzato l’ipotesi della sua presenza in anticipo sui tempi accademici ufficiali…

Tra le varie particolarità di Plutone (finalmente raggiunto dalla sonda New Horizons nel 2015, dopo ben quarant’anni dal suo lancio!), il pianeta si è rivelato un sistema planetario doppio, dato che ha un grosso satellite principale, Caronte, dal diametro di 1200 km; il centro di gravità che li unisce è all’incirca a metà strada tra i due corpi celesti (un caso analogo ma differente al sistema Terra-Luna, il cui centro gravitazionale è ovviamente rappresentato dal nostro pianeta, di massa molto maggiore rispetto al suo satellite).

Anche dal punto di vista orbitale Plutone è un caso particolare nel nostro sistema solare. Le orbite dei pianeti, come enuncia la prima legge di Keplero, sono sempre delle ellissi (generalmente, comunque, tendenti alla circonferenza), un fuoco delle quali è occupato dal Sole; nel caso di Plutone, il pianeta ha invece un’orbita molto eccentrica (così come lo è la sua inclinazione assiale), secondo la quale, come accennato, periodicamente il pianeta entra nell’orbita nettuniana e raggiunge una distanza dal Sole minore di quella dello stesso Nettuno, a circa quattro miliardi di km al perielio (che, al contrario del citato afelio, è il punto orbitale più vicino al Sole che un pianeta o una cometa possono raggiungere).

L’apparizione delle comete ha da sempre particolarmente colpito l’immaginario umano, non solo per la bellezza di questi astri ma per soprattutto per la loro caratteristica principale, ovvero l’imprevedibilità. A differenza della regolarità che caratterizza il moto delle stelle e le orbite dei pianeti, le comete appaiono nella volta celeste all’improvviso per poi scomparire e tornare dopo molti decenni, secoli o millenni, assumendo a seconda dei casi la definizione di comete a breve, a medio o a lungo periodo. La celebre cometa di Halley, ad esempio (raffigurata anche nell’Arazzo di Bayeux risalente al XI secolo, che testimonia un suo passaggio nell’aprile del 1066), che torna visibile nei cieli terrestri all’incirca ogni ottant’anni, rientra nel primo caso: il passaggio vicino al Sole delle comete a breve periodo avviene in meno di duecento anni, mentre nei casi di quelle a medio o lungo periodo si va, come detto, molto oltre (un caso estremo è quello della cometa West, che, avvistata nel 1976, ripasserà da queste parti non prima dei prossimi 500 000 anni!).

Le comete sono sostanzialmente delle grosse rocce, con alte concentrazioni di ghiaccio e polveri. Periodicamente vengono catturate dall’orbita solare, e diventano osservabili nei cieli terrestri soltanto quando giungono, almeno, nei pressi dell’orbita di Giove. Nel passaggio attraverso le regioni interne del sistema solare, il nucleo roccioso della cometa può evaporare e formare attorno al nucleo la tipica chioma, che si presenta come una grande e brillante nube di gas e polveri meteoriche, e che può raggiungere dimensioni da 10 a 100 000 km circa. Al passaggio della cometa a una distanza astronomicamente breve dal Sole, il vento solare agisce sui gas della chioma: le particelle di materia elettricamente cariche espulse dall’energia del vento solare danno origine alla coda, diretta generalmente nella direzione opposta al Sole. Un’altra particolarità delle comete è la loro orbita aperta, ovvero di forma parabolica o iperbolica; anche in questo modo si rivelano quindi delle “viaggiatrici” nel cosmo molto diverse dai pianeti, le cui orbite sono chiuse ed ellittiche.

Alla fine degli anni Quaranta, Kenneth Essex Edgeworth e Gerard Peter Kuiper sostennero l’esistenza di una cintura cometaria oltre l’orbita di Nettuno, la già citata fascia (o cintura) di Edgeworth-Kuiper che, oltre a costituire un immenso serbatoio di comete e asteroidi che circonda il sistema solare, sarebbe un importante residuo della fase primordiale del detto sistema e che ci permette di conoscerne la costituzione originaria.

La formazione del sistema solare, risalente a circa cinque miliardi di anni fa, è dovuta a una grande nube di gas in contrazione gravitazionale (come avevano suggerito Immanuel Kant e Pierre Simon de Laplace nel XVIII secolo, e come espose Edgar Allan Poe nel suo trattato filosofico Eureka), che ha dato origine al nucleo solare: il Sole, come ogni stella, ha iniziato a carburare immense quantità di idrogeno che sta consumando ancora oggi, miliardi di anni dopo la sua formazione, raggiungendo la tipologia stellare detta di sequenza principale, ovvero una stella in pieno sviluppo (il Sole, essendo a metà del suo percorso di esistenza, si può effettivamente definire come una stella “di mezza età”).

Ricordiamo che nelle vicinanze del Sole, dove orbitano i pianeti più interni ovvero Mercurio e Venere, gas come ammoniaca e metano sono diffusi allo stato gassoso o liquido a causa delle temperature elevatissime; molto oltre, dalle parti di Giove in poi, ovviamente la situazione si inverte e i gas si ritrovano congelati e molto più pesanti (la temperatura media sulla superficie di Plutone si aggirerebbe attorno ai -230 gradi).

Nel 1992, gli astronomi David Jewitt e Jane Luu scoprono dall’osservatorio di Mauna Kea, nelle Hawaii, la presenza di Albion (noto anche come 1992 QB, o 15760 Albion), il primo corpo celeste appartenente agli oggetti «KBO», altrimenti detti trans-nettuniani o kuiperiani, che orbitano quindi oltre l’orbita di Nettuno a distanze molto considerevoli dal centro del sistema solare.

Le stime attuali parlano di circa 10 000 pianeti nani (o plutoidi) trans-nettuniani. Di questi, il più celebre nonché il più massiccio è evidentemente Plutone, le cui dimensioni (meno di tremila chilometri di diametro) e caratteristiche fisiche (come la presenza di metano ghiacciato in superficie) lo rendono molto simile al citato Eris; il più lontano conosciuto è invece Sedna (la cui orbita raggiunge l’afelio a circa 900 U. A.), che secondo alcuni studiosi potrebbe avere dimensioni maggiori di Plutone, e quindi essere considerato a tutti gli effetti il decimo pianeta del sistema solare.

Il passaggio orbitale di Nettuno (pianeta che vanta circa 44.600 km di diametro e una massa 17 volte quella della Terra) disturba periodicamente l’orbita dei KBO; in questo modo alcuni di essi vengono spinti verso il Sole diventando comete, mentre altri, di contro, vengono proiettati verso l’esterno, oltre la stessa fascia di Kuiper.

Ma si ritiene che la fascia di Kuiper non sia la zona più periferica del nostro sistema solare: la sua ultima frontiera, teoricamente, sarebbe da individuare nella cosiddetta Nube di Oort (che secondo alcuni altro non è che la parte esterna della fascia di Kuiper), un agglomerato globulare di miliardi di comete concentrato a una distanza ancora maggiore dal Sole, la cui esistenza venne ipotizzata dall’astrofisico estone Ernst Öpik nel 1932 e dall’olandese Jan Oort nel 1950. Alla presenza e alla distanza della Nube di Oort sono legati i tempi lunghissimi dei passaggi delle comete a medio e lungo periodo, provenienti proprio da queste zone. L’immenso serbatoio di comete e planetoidi (i più lontani conosciuti nel sistema solare, noti dal 2013 con la sigla di ETNO, ovvero «Extreme Trans Neptunian Objects») della Nube di Oort si estende infatti a più di diecimila U. A. dal Sole, ovvero qualcosa come un anno-luce e mezzo!

Distanze spaventose, per noi che viviamo nel sistema solare interno… ma un po’ meno pazzesche se calcolate dalla prospettiva di Proxima Centauri, ovvero la stella più vicina al nostro Sole, visibile (con un telescopio) dal cielo dell’emisfero australe nella costellazione del Centauro. La stella, una nana rossa all’incirca coetanea del Sole, è stata scoperta nel 1915 e così battezzata proprio per essere, astronomicamente parlando, la più “prossima” al nostro sistema solare distando circa 4 anni-luce (e ponendosi così a metà strada tra il Sole e Sirio, la stella più luminosa visibile ad occhio nudo nei nostri cieli, sita a 8 anni-luce). Ciò significa che là vicino (per modo di dire, ovviamente, parlando di uno scarto di “qualche” anno-luce) si potrebbero localizzare degli approssimativi confini del nostro sistema solare, considerando il fatto che dove terminerebbe la “nostra” Nube di Oort dovrebbe cominciare la rispettiva Nube di Oort di Proxima Centauri…

Jari Padoan

Approfondimenti:

Joachim Herrmann, Atlante di astronomia, Mondadori, Milano 1980

Bruno Martinis, L’origine del cosmo, Newton & Compton, Roma 1995

Govert Schilling, Caccia al Pianeta X. Nuovi mondi e il destino di Plutone, Springer 2010

Alan Stern, David Grinspoon, Chasing New Horizons. Inside the epic first mission to Pluto, Macmillan, 2018

Conferenza di Jane Luu sulla Fascia di Edgeworth-Kuiper: